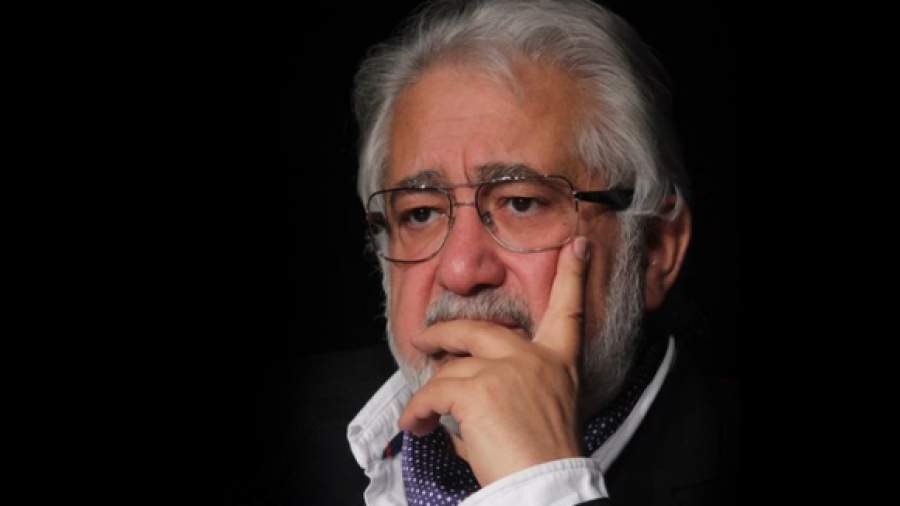

Лев Додин: «Наше общество, к счастью, недостаточно нагрето»

В Санкт-Петербурге открылся Зимний театральный фестиваль. Его художественный руководитель, глава МДТ Лев Додин рассказал корреспонденту «Известий» о задачах собрания и своем видении миссии театра.

— Когда история с Зимним фестивалем только затевалась, вы говорили о том, что найти достойные спектакли — проблема, потому что мировой театр переживает кризис.

— Первой идеей, которая пришла мне в голову, когда я подключился к фестивалю, было сделать фестиваль шедевров. Когда мы приступили к реализации, обнаружилось, что даже трех не наберем. Тогда пришлось внутренне изменить установку. Мы придумали сделать моментальный снимок — привезти премьеры современного мирового репертуара. Главное, нам хотелось привезти что-то безусловно серьезное, честное и авторитетное. Что-то мне нравится больше, что-то меньше, но это высказывания крупнейших режиссеров Европы.

— Желание собрать их вместе связано с ощущением одиночества в профессии? Не случайно в вашем спектакле «Враг народа» в финале сделан акцент на фразе Стокмана «Самый сильный человек в этом мире тот, кто остается одиноким».

— Каждый человек испытывает это чувство, я не исключение. В чем-то я, может быть, испытываю его даже больше, чем кто-то. И мощь, и миссия театра в том, что, обнаруживая, как кто-то на сцене испытывает то же, в чем он подчас боится себе признаться, человек преодолевает одиночество. И чем человек внутренне больше свободен, тем больше он одинок.

Ибсен писал о своей стране в то время, когда она была одним из самых ранних воплощений демократии. Он пишет прежде всего не о ней, он конфликтует с природным устройством человека и почти производственную пьесу доводит до решения философских вопросов и состояния духа.

Чем дальше мы живем, тем больше страха перед внутренней независимостью суждений. То, что называется «обществом потребления», и то, что называется «остатками тоталитарного сознания», соединяясь, дает гремучую смесь боязни какой-нибудь самостоятельности мысли. Обязательно нужно присоединиться к тем или другим. На самом деле всё гораздо сложнее, и интересны те, кто сохраняет верность самому себе, — это самое непростое в человеческой жизни.

— Когда Стокмана играл Станиславский, публика кидалась к сцене и тянула к нему руки. Сейчас гражданский градус достаточно высок, но такой реакции не происходит.

— Когда мы играли «Врага народа» накануне выборов, в Екатеринбурге, в первой половине спектакля возникала практически та реакция, с которой столкнулся Станиславский. Пока зрители не поняли, что речь идет о чем-то другом, им казалось, что он поставлен к дате их выборов.

На следующий день у меня разрывался телефон от звонков из Екатеринбурга. Люди с энтузиазмом сообщали, что победил Ройзман, но при этом они признавались, что голосовали за Силина. Это очень забавно и почти впрямую коррелируется с Ибсеном. А та реакция, о которой вы говорите, — это единичный случай, который вошел в историю.

Спектакль играли в Петербурге на гастролях вечером после разгона студенческой демонстрации у Казанского собора. Эта реакция вошла в историю, но не все помнят, как расстроила она Станиславского, — то, что реагировали не на спектакль, не на существо его размышлений. Так бывает.

Когда мы привезли впервые «Братья и сестры» в 1986 году в Москву, спектакль закончился скандалом, потому что министр культуры вышел из зала после первого акта. Зрители аплодировали на каждую реплику, чем довели артистов до исступленного отчаянья. Все в зале ждали сиюминутного политического высказывания и только постепенно поняли, что спектакль не совсем об этом, даже совсем не об этом. Есть разные степени нагрева общества, сегодня оно, к счастью, еще недостаточно нагрето.

— Как вы оцениваете дискуссию вокруг смерти русского психологического репертуарного театра?

— Существует путаница в понятиях. Нас часто называют традиционным театром, но это не так. Точно так же, как я готов поспорить, принадлежим ли мы только к русской психологической школе. У нас в истоках и Мейерхольд, и Брехт, и Брук. У нашего театра есть своя поэтика, своя весьма непростая музыкальная логика театральной структуры, где психология играет роль важной поддержки, и часто не более того.

В Европе, кстати, меньше заблуждаются в этих оценках. Может быть, потому что там авангардный театр никто не преследовал, как у нас в советское время, и «авангардным» театром там наелись значительно раньше и гораздо раньше нас затосковали, скажем так, по осмысленному театру.

Тот же Люк Персеваль сегодня ставит «Каждый умирает в одиночку» Ганса Фаллады практически в исторических костюмах, вроде бы не осовременивая текст. Он не отказывается от себя, а развивается и в этом развитии приходит к новой осмысленности, к новому уровню профессионализма и художественной культуры.

Вопрос в том, развиваемся мы, или стоим на месте, или повторяем зады того, что уже прошли. Это свойство нашей страны: мы гордимся тем, чего нужно стесняться, и зачастую топчем то, что нужно ценить. И всё время пытаемся догнать то, от чего другие уже убегают.

Скажем, когда я посетил нынешнее Московское биеннале современного искусства, то был до серьезного скачка давления потрясен его глубокой третичностью. В Америке в 1987 году я всё это видел, только в гораздо больших масштабах, с гораздо большей смелостью и, в общем-то, с действительным смыслом, которого сегодня катастрофически не хватает или он плоский, как фанера из пластика.

Что касается репертуарного театра — это гениальное изобретение Станиславского и Немировича. Именно изобретение, или даже открытие, как в физике. Подчеркну, художественный репертуарный театр — это театр развития, художественного формирования, когда мы отвечаем и за прошлое, и за будущее. Артист, который репетирует короля Лира, по-другому играет спектакли, которые играл до этого, растет в целом как артист.

Сегодня в России многие легкомысленно глумятся над репертуарным театром и немногие понимают его истинную цену, в основном, может быть, люди старшего поколения, но я вижу, как они стесняются этого своего понимания, потому что опасно оказаться в архаистах, опасно оказаться врагом народа и нового искусства.

Увы, опять же в Европе нарождается тоска и потребность в художественном театре с постоянной труппой и постоянным репертуаром. Все устали от проектного театра, об антрепризе я уже не говорю. Это изобретенный на нашей почве ширпотреб, не имеющий даже отдаленного отношения к самому плохому бульвару.

Кстати, когда мы собирали программу нашего международного фестиваля, ориентируясь прежде всего на имена крупнейших режиссеров и на названия спектаклей, то вдруг поняли, что отобрались спектакли оставшихся крупнейших репертуарных театров Европы.

Большие режиссеры стремятся в серьезные театры. Театры обновляются, режиссеры становятся мастерами. Остермайер в полувековом «Шаубюне», Персиваль в 200-летнем театре «Талия», Бонди в Бургтеатре, Тони Сервильо в прелестном «Пикколо» создали пока свои лучшие работы.

Между прочим, наши талантливые новаторы, такие как Серебренников или Богомолов, росли и развивались в МХТ им. А.П. Чехова, Могучий превратился в действительно могучую фигуру в Александринке, а теперь, убежден, будет расти, развиваться и развивать БДТ. А Валерий Фокин доказал, что казавшийся трупом Ленинградский театр им. А.С. Пушкина может оказаться современнейшей Александринкой.

Бациллу искусства можно заморозить, но трудно умертвить, и очень нелегко эту бациллу создать из ничего на пустом месте, да еще в заранее отведенные сроки, на заранее заданный отрезок жизни. Как опыт на мышах, это может быть полезно, но людям нужны лекарства, прошедшие испытания на других людях.