В вагнеровском Байрейте вспомнили о певцах-евреях

Премьера «Летучего голландца» в столице вагнеровского мира Байрейте по-прежнему собирает сливки европейской аристократии — впрочем, как и любой спектакль в этом самом недоступном театре мира. Что бы ни случилось, здесь вы никогда не обнаружите свободного кресла, зато на дороге к вагнеровскому холму ежедневно будете видеть единственную автомобильную пробку на весь город.

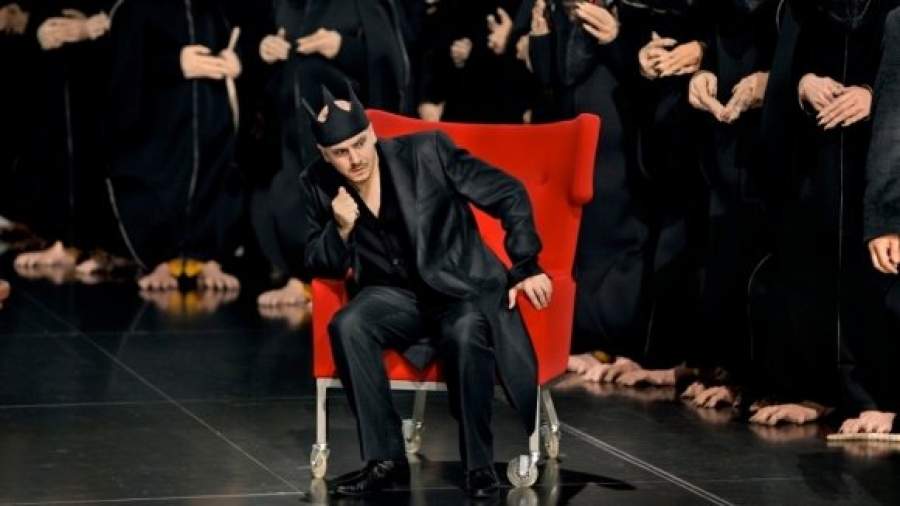

Новый «Голландец» режиссера Яна Филиппа Глогера приурочен, так сказать, к мировому финансовому кризису. Вместо морской бури в начале оперы — цифровая. Счетчики биржевых индексов зашкаливают; виртуозный свет, синхронизированный с партитурой с точностью на грани фантастики, передает нечто вроде конвульсий зажатого в пробках мегаполиса. Сам Голландец — на вершине экономической лестницы и, естественно, в эмоциональной пропасти.

Странствуя с чемоданом, набитым деньгами (байрейтская альтернатива кораблю), он мечтает освободиться от накопительского образа жизни, завладевшего им, как и всем человечеством. В полусумасшедшей Сенте (канадская дива Адриана Печёнка), которая обмазывает кровавой краской все, что попадается ей на пути, главный герой находит то, что искал. В конце следует моралите: Сента и Голландец спасаются через любовь и смерть, а все остальные остаются заложниками финансового мира: фигуры умерших влюбленных отец Сенты превращает в очаровательный светильник, на продаже которого зарабатывает очередные миллионы.

В сходном духе воплощен и байрейтский «Лоэнгрин» (постановка Ханса Нойенфельса): больное общество (полторы сотни хористов в костюмах крыс, вызывающих то умиление, то омерзение) и «избранные» (яркий вокальный дуэт Аннеты Даш и Клауса Флориана Вогта), которые неизбежно становятся жертвами порочного мирового порядка.

Театральная и музыкальная стороны нынешнего фестивального процесса — отнюдь не «равные братья». Музыканты, имеющие четкую «библию» в виде вагнеровских партитур, совершенствуются в своем верном апостольском служении, а режиссеры, которых давление мейнстрима принуждает изощряться в поисках оригинальных места и времени действия, зачастую так и остаются в поисках. Что остается публике? Судя по грому оваций, многие в Байрейте просто слушают «чистую музыку», получая законное наслаждение, и не переживают по поводу «совокупного произведения искусства», о котором так мечтал Вагнер.

О «голландце» Евгении Никитине, отвергнутом из-за «грехов юности», здесь почти не вспоминают. Организаторы успели выпустить обновленный буклет без упоминания его фамилии, а заменивший Никитина южнокорейский баритон Самуэль Юн вжился в роль и наслаждается заслуженным успехом.

Скандальная история, обрушившая на фестивальное руководство шторм критики, особенно странно воспринимается на фоне открытой в Байрейте выставки «Безмолвные голоса», посвященной евреям в истории этого истинно арийского фестиваля. Сердитый бюст Вагнера, окруженный десятками стендов с фотографиями еврейских певцов, как будто намекает, что Байрейт слегка «занесло» в обратную сторону: исправляя ошибки прошлого, фестиваль не позаботился об этом праве для живого человека, сотворив из него новый «безмолвный голос».

Русской публики на фестивале почти нет — видимо, слишком уж нужно любить Вагнера и хорошо понимать немецкий (никакой бегущей строки здесь и быть не может, ибо Вагнер такого не завещал), чтобы провести 10 лет в ожидании заветного билета и потом еще шесть часов — в тесном деревянном сиденье с тканевой подкладкой, знаменитой своей тонкостью.

Конструируя театр, Вагнер вообще не слишком утруждал себя заботой о публике: все 1,5 тыс. человек должны быть равны и сидеть вместе (никакой императорской ложи); сиденья должны быть достаточно жесткими, чтобы не заснуть и не отвлекаться; а если вам не нравится спектакль, выйти всё равно не получится: за минуту до начала представления капельдинерши запирают на ключ все входы и выходы.

Самое поразительное, что Вагнер добился своего — избалованные аристократы здесь смиренно терпят. Зато дают себе волю в финале: такие оглушительные овации вместе с топотом тысяч ног по деревянным настилам едва ли можно услышать где-то еще. Самый мощный всплеск эмоций здесь вызывает немецкий дирижер Кристиан Тилеман. В Байройте, как и во всей Европе, на глазах рождается настоящий культ этого маэстро.

И если правы предполагавшие, что Байрейт пожертвовал Никитиным ради Тилемана (который известен слегка националистическими взглядами), то приходится признать: жертва была оправданна. Невидимый оркестр (по замыслу Вагнера он скрыт от публики) играл раннюю и несовершенную партитуру «Голландца» так, будто это лучшая опера зрелого периода: мудро, сбалансированно, с катастрофическими кульминациями и завораживающими минутами вслушивания в тишину.

Все фанаты Байрейта уже знают, что именно Тилеман проведет исторический концерт к 200-летию Вагнера 22 мая следующего года, а зимой выпустит гроссбух «Моя жизнь с Вагнером». Так что у бога немецкой музыки появился апостол № 1, которого Байрейт, знающий толк в дирижерах, уже не променяет ни на кого.