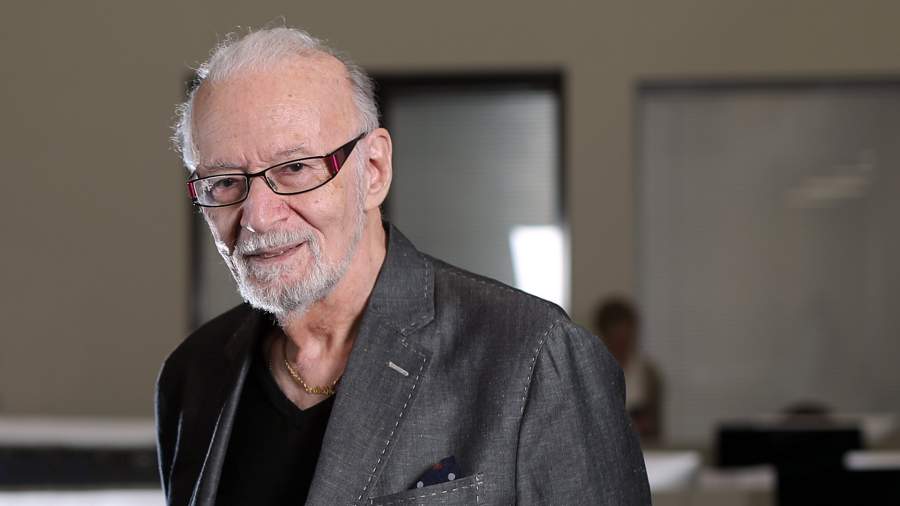

Мэлор Стуруа: «Это война обществ, которую ведет пресса»

Мэлор Стуруа, легендарный журналист-международник, сотрудник знаменитой аджубеевской редакции «Известий», многолетний собкор газеты в Лондоне и Вашингтоне, автор многих книг, политолог и американист, отметил свое 90-летие. В интервью, которое состоялось в редакции «Известий» в день рождения, Мэлор Стуруа оценил состояние современной российской и американской журналистики, рассказал о методах ведения новой холодной войны и дал прогноз развитию российско-американских отношений.

— Мэлор Георгиевич, в прошлом году «Известия» отметили столетие, вы в этом году отмечаете 90 лет — и вы старше всех известинцев на планете Земля на сегодняшний момент. 90 лет — это почтенный и человеческий, и журналистский возраст. Поздравляю! И хочу спросить: что чувствует человек в свои 90 — мудрость, силу, победу, успех?

— Было всё. И победы, и поражения. Все-таки в «Известиях» формально я почти 70 лет. За это время страна испытывала и победы, и поражения. Я тоже колебался между этими двумя полюсами.

— Вы сейчас занимаетесь журналистикой, что-то пишете?

— Пишу сейчас в основном большие материалы и изредка, ибо писать каждый день, как корреспондент, мне очень трудно и не имеет смысла.

— О чем самый свежий материал?

— О Мариэтте Шагинян и Анне Ахматовой. Называется «Две великие старухи».

— Шагинян тоже работала в «Известиях».

— Да, была нашим корреспондентом. Этот материал, который мне очень дорог, пока что нигде не опубликован. Хочу его «Известиям» предложить.

— Вы были в Москве год назад. Что, на ваш взгляд, изменилось за это время в атмосфере?

— Сейчас стало трудно с человеком контактировать. Это может быть вызвано тем, что всему нашему обществу мир предъявляет определенные требования. Некоторые мы принимаем, некоторые не принимаем, но мы стали очень чувствительными, раздражительными. В смысле английского слова touchy — обидчивый. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что мы теперь умеем реагировать, плохо, что мы иногда реагируем, не подумав. Надо быстроту реакции умножать, но не за счет точности реакции.

— В прошлый ваш приезд мы говорили о славной истории «Известий» и журналистике XX века. Получается такое интервью в двух частях. Давайте во второй части поговорим о том, что происходит сейчас. Как бы вы оценили нынешнее состояние журналистики в России и в мире?

— Настоящая журналистика отражает жизнь. Мы отражаем нашу жизнь, а они — в данном случае я могу говорить об американцах, которые мне близко знакомы, — свою жизнь. Они очень жестоко стараются вбуравиться в тему, найти недостатки и работать над ними.

Но быть журналистом в России интереснее, чем там. Здесь всё время происходят какие-то события, которые требуют отражения, затем — осмысления. Там же всё по накатанной идет, нет там условий для каких-то зигзагов, а у нас жизнь из зигзагов и состоит.

— Вы читаете современную российскую прессу? Что вам нравится, что нет?

— Мне сложно говорить, потому что я в Америке изо дня в день не читаю русскую прессу. Читаю ее лишь изредка, поэтому не смогу сказать с определенностью, что так, что не так. Могу сказать, что наша пресса всегда была идеологизированной.

Журналист должен изучать явления во всей их совокупности и только потом делать какие-то заключения. Ты не имеешь права, прикрываясь изданием, говорить и писать что угодно. Твои утверждения должны быть поддержаны твоей личной журналистской ответственностью. Увы, личная журналистская ответственность уходит.

— Вы говорите об идеологизированности российских журналистов. И наши западные партнеры постоянно обвиняют отечественную прессу в ангажированности. А насколько свободны они сами?

— The New York Times и The Washington Post — самые главные американские газеты. Ими владеют по наследству определенные семейства. Акционеры стараются не вмешиваться в текучку. Помню, как один из владельцев The New York Times позвонил в отдел культуры газеты и сказал: «Вчера был очень интересный концерт. Очень хорошо выступала такая-то. Может быть, вы об этом напишете?» Редактор возмутился: «Как вы смеете на меня давление оказывать?! Возможно, я сам написал бы, но после этого не напишу».

Владельцы определяют в конце концов, что писать и как писать, но это делается весьма тонко. Это не взять трубку и позвонить: «Напиши это, этого не трогай, этого не упоминай». Такого там нет.

— Как осуществляются эти тонкие настройки?

— The New York Times имеет свою линию и ее проводит, но она ее проводит не грубо, как у нас иногда это происходит, а весьма изощренно. Может быть, итог один и тот же, что у нас, что у них, но наши этих итогов добиваются иными, более грубыми, если так можно выразиться, средствами. Наша пресса подвергается огромному давлению с разных сторон: правительства, бизнеса и т.д. Она весьма гибко под ними укладывается.

— Как укладывается американская пресса? Главным редактором становится человек, идеологически близкий владельцам, готовый проводить их линию?

— Разумеется. Более того, главным редактором становится, как правило, один из представителей семейства. В The New York Times один из представителей семейства, которое владеет газетой, является ее руководителем. У The New York Times всё время одни и те же владельцы — Сульцбергеры. Они проводят свою линию и отстаивают свои позиции. Но это делается так, что читатель не только не замечает, но и не считает нужным искать подводные течения в газете.

The Washington Post недавно была выставлена на торги. Ее купил знаменитый миллиардер Джефф Безос и очень многое там изменил. Газета в какой-то степени получила новое звучание, она уже не такая, какой была раньше. Тут ничего не поделаешь: если меняется хозяин, меняется и газета. Ты, может быть, этого не заметишь, если ты не журналист, а просто читатель. Берешь, читаешь — вроде всё то же самое. Но в действительности есть пунктики, которые отличают газету Кэтрин Грэм, бывшей владелицы The Washington Post, от газеты Джеффа Безоса, который сейчас является ее хозяином.

— В перестроечную эпоху западная пресса, на фоне советской, очень идеологизированной, воспринималась как символ профессионального стандарта: там существует свобода мнений, независимость журналистов. Сейчас представление об идеальной западной прессе померкло, большая часть российского журналистского сообщества и общества ею разочарована. На ваш взгляд, насколько корректно американская журналистика отражает происходящее в мире и в России? Насколько высок градус антироссийской пропаганды?

— Что касается фактологии, западная пресса на уровне. Но факты еще не всё — надо их интерпретировать. Тут наступает момент противодействия факта и интерпретации. Можно даже не упоминать — всем известны события, которые происходили в Лондоне, которые происходят в Сирии сейчас. Тут самое главное — интерпретация. Что-то произошло. Что это означает, кому это выгодно? Тут, конечно, мы и западная пресса расходимся. Сказать, что это расхождение фактологическое, нельзя. Это расхождение идеологическое. У нас есть своя идеология — мы ее продвигаем, у них своя идеология — они ее продвигают. Эти идеологии находятся в столкновении друг с другом.

— Но речь же идет не об идеологии, а о прямых обвинениях — кто отравитель, кто организатор химической атаки.

— По телевидению показывают одни и те же сюжеты: сюжет из Лондона, сюжет из Сирии — они у всех одинаковые. Потом начинается интерпретация. Наши интерпретируют по-своему, Запад — по-своему. От того, кто будет более убедителен в подаче материала, зависит, кто окажется победителем.

— Вы работали в самый разгар холодной войны. Насколько происходящее сейчас похоже на тот период? Или мы вышли за рамки, в которых удерживались тогда?

— Я считаю, что мы перешли те рамки. Во время холодной войны я говорил: «Вы поджигатели». Они отвечали: «Нет, это вы поджигатели». «Поджигатели» — это художественный эпитет был.

— В ваших текстах всегда присутствовала весьма жесткая антиамериканская риторика.

— Риторика была жесткая, но обвинения, которые я предъявлял американской стороне или американская сторона — нашей, все-таки были в рамках, я бы даже сказал, джентльменского соглашения. Я не мог написать: «Вы отравили такого-то». Я мог написать: «Вы проводите политику, которая отравляет сознание людей». Одно дело политика, а другое — когда ты действительно отравил кого-то. Даже в период холодной войны таких взаимных нападок не было, как это ни странно.

— Выходит, тогда это был во многом ритуальный танец?

— Да. Мы обвиняли друг друга во всех смертных грехах, но обвиняли абстрактно.

— Почему сейчас происходит нечто совершенно другое, фактически — война прессы?

— Это война обществ, которую ведет пресса.

— Журналисты стали солдатами этой войны?

— Мы всегда были солдатами, но если раньше были вооружены бумагой, карандашом, то сейчас наше вооружение — интерпретация событий. «Нет, вы отравили». — «Нет, вы отравили». — «Нет, вы разбомбили». — «Нет, вы». В борьбе интерпретаций мы иногда заходим очень далеко. Такого раскола не было раньше. Холодная война хотя и бушевала, но она имела свои правила и не выходила за рамки человеческих отношений.

— Если люди придерживаются разных интерпретаций реальности, то рвутся личные отношения, всё трещит по швам. На ваши личные отношения с американскими коллегами повлияло происходящее?

— Если и повлияло, то в том смысле, что я ощущаю со стороны американских коллег элемент сочувствия. Они говорят: «Мы вам сочувствуем: вы такие вещи там делаете. Хотя это не вы, конечно».

— Они сочувствуют вам как представителю страны, которая делает плохие вещи?

— Да (смеется).

— То есть верят в это на «голубом глазу»?

— Да. Что на это ответить? Если я сам не источник информации, то этот источник для меня — вопрос моей веры: могу поверить, могу не поверить. Если бы я лично расследовал какое-то дело от начала до конца и вынес бы свое суждение, то за это, конечно, отвечал бы. Но когда всё происходит где-то далеко, идет мимо меня, а потом вдруг ударяет в лоб, то вопрос веры играет куда большую роль, чем вопрос знания.

— Фактически это «религиозные» войны, если вопрос веры имеет большее значение, чем знание?

— Да, если хотите. «Вы отравитель!» — «Нет, это вы отравитель!» И потом начинаем убеждать не только нашу аудиторию, но и аудиторию противника, что мы правы. В этом процессе «религиозное» присутствует.

— В личных беседах с коллегами вы пытаетесь переубеждать их или уходите от споров?

— Я их не переубеждаю, потому что я не знаю. Если бы я знал, я бы сказал: «Это, это и это — так. Я это знаю». Принимать всё на веру — не самое лучшее для журналиста. Журналист должен всё сам раскапывать. Раскопал — пожалуйста. Не раскопал — не пиши и не говори.

— В чем разница между вашим поколением журналистов и нынешним активно действующим? Что ушло, что пришло?

— Ушла в первую очередь журналистика как литература. Я писал очерки, которые, простите за самохвальство, были художественными произведениями. Из них я складывал огромные книги. Это не было формально — один очерк, потом другой очерк, третий очерк — все материалы были объединены каким-то сквозным действием. Сейчас журналистики как художественной деятельности не существует.

Второе. Журналистика перестала быть зеркалом жизни. Сейчас она — как кривое зеркало. В этих кривых зеркалах теряется ее подлинное назначение. Жизнь может быть еще более кривой, но кривизна жизни и кривизна зеркала — это абсолютно разные вещи.

— С чем связана кривизна — с идеологией, с фильтром коммерческих интересов?

— У кривизны есть очень много причин. Первая — кто тебе платит. Ты же не в воздухе висишь. Кто тебе платит, чьи задачи ты выполняешь? Если ты более тонок в своих работах, то сразу выделяешься и публика начинает тебя читать или слушать по телевизору. Но за счет чего ты выделяешься: за счет мастерства или умения вихлять?

— Очень часто сетуют на то, что раньше международными отношениями занимались люди очень хорошо образованные и знающие свой предмет — будь то американистика или русистика. А теперь экспертность ушла и из прессы, и, увы, из политики, и в мире и в СМИ действует поколение дилетантов. Что создает огромные риски. Вы разделяете эти опасения?

— Сейчас ни о какой экспертности говорить не приходится. Назовите мне крупного современного журналиста-американиста? Не назовете. Неважно, американист ты или неамериканист, ты дудишь в одну дуду: «Вы отравители!» — «Вы отравители!» Хорошо, я отравитель, а дальше что? У тебя же нет знаний! Ты размахиваешь кулаками, повышаешь голос, но вся твоя аргументация в конце концов приходит к тому, что ты хочешь кого-то перекричать. Не переубедить — перекричать. Это уже не журналистика.

Я считаю, что у нас, к сожалению, уходит в прошлое журналистика, где есть обозреватели, которые знают страны или проблемы.

— Но востребована ли такая специализированная экспертная журналистика? Аудитория для нее еще существует?

— Конечно. Она нужна сейчас больше, чем когда-либо, потому что надо пробиться сквозь дебри взаимных обвинений. Читатель и зритель получает порции обвинений и оскорблений, которыми бросается та и другая сторона, а должен получать экспертизу.

— Готова ли аудитория услышать российского журналиста-американиста, который обращается к американской аудитории, если он будет изыскан, дипломатичен, изящен в аргументах, компетентен?

— Конечно! Не хочу говорить, что изящен в своих аргументах, но там же слушают, что я говорю. Надо держать руки чистыми и чистыми руками надо писать. Это первейший момент: ты не занимаешься клеветническими обвинениями.

— Ты не ангажирован борьбой.

— Да. Второе — ты должен знать свой предмет. Если я американист, я американист. Если я русист, то я русист. Не надо быть американистом, чтобы сказать: «Вы отравили, вы разбомбили!» Вопрос — каким образом ты это утверждение доказываешь? Надо иметь бэкграунд, знания.

Наконец, надо помнить выражение «журналистика — первое издание истории», поэтому нельзя искажать факты и события. Ты должен быть на уровне исторической задачи и не поддаваться сиюминутным поворотам.

— Где вы публикуете тексты и выступаете для американской аудитории?

— Пишу редко, но если пишу, то для газет и выступаю по телевидению. По темам, которые касаются журналистики как первого издания истории. Если меня позовут на телевидение обсудить отравления, я откажусь.

— Почему?

— Как могу втянуться в дискуссию, когда я ничего не знаю? Эти говорят так, те говорят этак. Этот разговор — не мое дело. Если мне предложат другую тему, скажем, место россиянина в американском обществе или место американца в российском обществе... Причем не такого, как Майкл Бом, которого всегда вытаскивают на наше телевидение.

— Чтобы он служил моделью «американца для битья».

— Это же смешно.

— И каково же место россиянина в нынешнем американском обществе? Он — не для битья?

— Мое место в американском обществе как гражданина России заключается в том, чтобы не защищать свою страну, а объяснять ее. Не отвечать на обвинения: «Мы не отравители», — а объяснять свою страну. Если это объяснение доходит до моего читателя или зрителя, я преуспел. Если он его отторгнет, я потерпел неудачу.

— Как можно объяснить страну? Через эмоции, историю, интересы?

— И через историю, и через эмоции, и, главное, через факты. Тема, где я с фактами не знаком, для меня не существует. Моя задача объяснять, почему наше общество развивается так, а не этак, почему американское общество развивается так, а не этак. А уж к конкретным событиям вы сами прилагайте то, что я вам разъяснил.

— Вы сейчас преподаете?

— Сейчас нет — возраст, но изредка читаю лекции о России в Институте общественных наук университета Миннесоты.

— Мэлор Георгиевич, когда вы объясняете Россию американцам, как вас слушают? Не профессиональная аудитория, а, что называется, простые люди?

— Американский зритель и слушатель — очень благодарный. Он стремится вас понять. Если он видит в вас не замшелого пропагандиста, а человека, то он к вам относится очень положительно.

В 1990-е годы я был старшим научным сотрудником Фонда Карнеги в Вашингтоне, потом — профессором Гарвардского университета, затем был профессором Института общественных наук университета Миннесоты. Самая верхотура идеологического бытия Америки. Отношение ко мне было очень положительным. Они видели, что я никогда не выхожу за рамки того, что знаю. Если меня спросят, что происходит на кольцах Сатурна, я не знаю. Вы должны иметь мужество говорить, что не знаете, потому что это так же важно, как то, что вы знаете.

— Американцы обладают этим качеством — признавать, что не знают?

— Солидный американский обозреватель, который дорожит своим именем, конечно, так и будет поступать. Бумажные газеты сейчас дышат на ладан, но они все-таки толстые, их читают. Вы видите огромное количество заметок, в которых вся эта новостная кутерьма, но потом переходите к так называемым редакционным полосам (как правило, их две), где уже солидные люди анализируют, что происходит в стране или в мире.

— В первой части, где кутерьма, тоже кричат, как у нас?

— Да. Там и крики, и всё что угодно. Кричат и на телевидении. Недавно показывали сирийских детей, которых обливают водой (ролик, который распространяется западной прессой в доказательство наличия у Башара Асада химического оружия и якобы проведенной правительственными силами химатаки. — Прим. «Известий»). Мы говорим, что это подстроено, а они: «Нет, это правда». Но затем вступают обозреватели, которые пытаются дать определение тому, что происходит.

— То есть все-таки журналистика очень нужна как способ разговаривать.

— Конечно, лучше разговаривать, чем стрелять, — это ясно. Но разговаривать надо так, чтобы искать пути к своему партнеру, а не так, что после этого еще хуже становится. Если разговоры приведут к стрельбе, то лучше бы молчали.

— Мэлор Георгиевич, какой прогноз вы дадите развитию нынешней ситуации и российско-американских отношений?

— Прогноз очень плохой — самый плохой, какой можно придумать. При всем своем оптимизме ничего положительного я в российско-американских отношениях сейчас не вижу.

Президент Трамп — президент весьма своеобразный, его взаимоотношения с президентом Путиным тоже весьма своеобразные. Это сразу накладывает отпечаток на российско-американские отношения. Трамп своими твитами дает направление внешней политике Америки в отношении России. А вначале он был очень пропутинским.

— И казалось, что кризис в российско-американских отношениях будет преодолен.

— Да, «давайте дружить» и так далее. Но когда информация стала очень негативной, даже Трамп дает задний ход и с раскрытыми объятиями в сторону Москвы уже не идет.

— Складывается впечатление, что обвинения в том, что Трамп — пророссийский, что Россия повлияла на выборы в США, вынуждают Трампа быть более агрессивным. В чем вы видите причину таких действий Трампа и перехода его к подобной риторике?

— Главный внешнеполитический советник Трампа — советник по национальной безопасности — Джон Болтон, человек абсолютно антироссийский по своей сущности. Он не будет говорить: «Вы отравили». Он будет бить по нашим основам. Не по каким-то конкретным мелким вещам, а по основам, на которых зиждется российское государство. Болтон будет пытаться расшатывать эти основы.

— Политическую, экономическую, социальную систему?

— Именно. Он очень опасный человек. Он не занимается мелкими делами, он пытается корни расшатывать. Министром иностранных дел —государственным секретарем — станет Майк Помпео, до недавнего времени глава ЦРУ. Болтон и Помпео — пара, очень опасная для России.

— То есть будет еще хуже, хотя хуже некуда?

— В таких случаях говорят: «Прежде чем станет лучше, будет еще хуже». Это моя оптимистическая позиция, точнее, надежда.

— Какое напутствие вы бы дали современным журналистам? С высоты своих 70 лет в журналистике и 90-летнего жизненного опыта?

— Обращаться к молодому поколению журналистов с напутственными словами — это немного заносчиво.

Я вам пожелаю писать только о том, что вы знаете. О том, что вы не знаете или лишь слышали, не пишите, как бы вас ни заставлял главный редактор или какие-то внешние силы. Если вы начнете поддаваться и писать о таких вещах, можете скатиться в очень глубокую яму. Вы даже сами этого не почувствуете: одна уступочка, другая уступочка, третья, четвертая… Никогда не поддавайтесь ни на какие уговоры или даже нажим, если вас просят или приказывают делать то, что вы считаете неправильным. «Это неправильно. У меня такая точка зрения». И всё. Когда ты начинаешь поддаваться, в конце концов становишься не журналистом, а «чего изволите». А это уже «Фигаро здесь, Фигаро там», а не журналист. Какой бы вы пост в газете ни занимали, какой бы вес ни имели, большой или малый, одно должны помнить: вы журналист. Вы приносите клятву не дяде Ване или тете Маше, а журналистике. Это клятва на верность. Ее надо держать крепко. Как только вы споткнетесь на этом пути, то всё. Коготок увяз, всей птичке пропасть.

— Что такое верность профессии в нашем случае?

— Верность профессии — писать только правду. Писать о том, в чем вы лично участвовали и в чем сами уверены. В противном случае это не журналистика.