«Олег Ефремов мог не замечать новаций, которые сам нес»

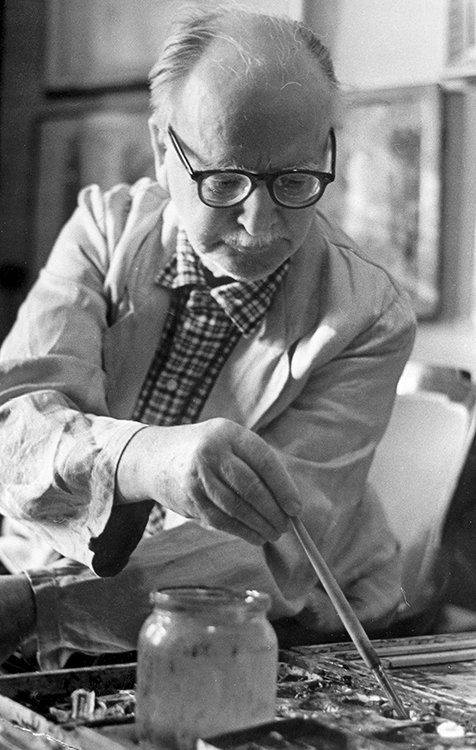

Самый счастливый день — когда открылась творческая свобода, уверен Борис Мессерер. Он не против видеозаставок в театре, но сам предпочитает более традиционные декорации. И с ностальгией вспоминает великих друзей — Битова, Аксенова, Ефремова, не забывая, впрочем, и об их ошибках. В преддверии своего 90-летия народный художник России ответил на вопросы «Известий».

«Беседовал с Рембрандтом и Веласкесом, как с живыми»

— Вы учились у совершенно разных художников — Артура Фонвизина и Александра Дейнеки. Как они на вас повлияли и какими вам запомнились?

— Дейнека оставил очень приятное впечатление, даже дружеское, хотя мы были учениками, а он педагогом. Но, признаться, Александр Александрович не очень много внимания нам уделял. Он был завкафедрой рисунка в МАРХИ. Я не могу назвать его своим учителем. Иное дело — Артур Владимирович. О нем можно говорить много. Целая жизнь была прожита с Артуром Владимировичем и его женой Натальей Осиповной. Фонвизин боготворил Рембрандта, Веласкеса и вел с ними разговор, как с живыми, хотя они жили на несколько сот лет раньше. Но в этом и была его мудрость. Только с ними он мог так откровенно и дружественно вести беседу, перешагивая время. Светлая память о Фонвизине всегда живет в моем сердце.

— Ваша творческая жизнь связана с театром, причем и драматическим, и музыкальным. Чем театр времен вашей молодости отличается от современного?

— Эта разница существует. Но она трудноформулируема. Объясню на примере Олега Ефремова, вместе с которым у меня прошла большая часть творческой жизни. Он говорил, что работает как актер по системе Станиславского, а «Современник» — продолжатель дела МХАТа. Однако ведь всё изменилось: и темп жизни, и ритмы актерской игры, и подход в целом. Ефремов же не видел разницы между актерской игрой старой мхатовской школы и современным ему существованием на сцене. И, полагаю, в этом была его ошибка. Он настолько верил в систему Станиславского и так преданно служил ей, что мог даже не замечать новаций, которые сам и нес. Так или иначе традиционная мхатовская школа всегда оставалась с ним. И как режиссеру ему был ближе театр переживания, нежели театр представления.

— В продолжение темы о современном театре хочу спросить вас о модной тенденции, связанной с использованием видеозаставок. Всё чаще в спектаклях, особенно музыкальных, используют видеопроекции либо большие экраны в качестве ключевого элемента декорации. Как вы относитесь к этому?

— Да, это серьезный действенный прием, к нему надо относиться со всем уважением. Но в своей практике я редко к нему прибегаю и считаю, что декорации должны существовать проще — без этих внедрений. Но я признаю право видеозаставок на существование, вижу эту тенденцию и считаю, что молодые художники вполне вправе использовать подобные вещи. Дай Бог им удачи.

«Театр призван быть очень актуальным видом искусства»

— Мы живем в драматичное время. И сейчас с новой силой идет дискуссия о том, должен ли театр и искусство в целом реагировать на происходящие в мире события или же его задача, напротив, умиротворять людей, отвлекать их от проблем?

— Конечно, искусство должно реагировать. Театр призван быть очень актуальным видом искусства, реагирующим на все изменения нашей многострадальной жизни. Но не всегда в его силах это сделать.

— Вас всегда окружали великие поэты. Прежде всего, конечно, ваша супруга. Видите ли вы сегодня авторов сопоставимого масштаба? Как бы вы охарактеризовали современное состояние поэзии?

— Я не могу исчерпывающе описать современное состояние поэзии. Я меньше знаю современных поэтов, нежели тех, что были во времена моей молодости. Поэтому я не готов ответить на этот вопрос и тем более обосновать это теоретически.

— А если вспоминать ваше личное общение с писателями XX века? Кто из них произвел на вас наиболее сильное впечатление?

— Я очень любил Андрея Георгиевича Битова, Василия Павловича Аксенова. Да много было таких замечательных людей, прекрасных дружб! Был еще такой человек — Чабуа Амирэджиби. С этим грузинским писателем свела меня жизнь очень тесно. В частности, я иллюстрировал его роман «Дата Туташхиа».

«Аукционные успехи — конечно, благо»

— Сейчас творчество этой эпохи переоценивается, в том числе на Западе. Многие наши художники 1970-х имеют большой успех на зарубежных аукционах. Можно сказать, что советский нонконформизм прочно закрепился на мировом арт-рынке. Вы как к этому относитесь? Благо ли это для самого искусства?

— Конечно, благо! Тут и думать нечего. Дай бог, чтобы эта аукционная жизнь наших художников двигалась дальше и развивалась. Меня она меньше затрагивает, просто потому что зарубежные аукционисты не очень хорошо знают, что я делаю. Это уже после перестройки началось такое тесное взаимопроникновение и контакт российского и западного арт-мира. А в наше время его было меньше. Но всё равно я очень приветствую эту тенденцию.

— Вы отмечаете 90-летие. Позади огромный путь. Какой день из своей жизни вы сегодня вспоминаете как самый счастливый?

— Какой трудный вопрос! Пожалуй, только по молодости можно его задать (задумывается). Самый счастливый день… Может быть, когда мы построили в свое время эти мастерские и открылась творческая свобода.

Борис Мессерер родился в семье балетмейстера Асафа Мессерера и актрисы, художника по костюмам Анель Судакевич. Окончил Московский архитектурный институт, после чего стал театральным художником-постановщиком. Участвовал в создании спектаклей «Современника», Большого театра, МХАТа, Театра имени Моссовета и др. В 1990–1997 годах — главный художник МХАТ им. А.П. Чехова. Был женат на Белле Ахмадулиной. Народный художник РФ. Лауреат Государственной премии, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, обладатель золотой медали Академии художеств РФ.