«Победа в Великой Отечественной войне — точка отсчета нашего мира»

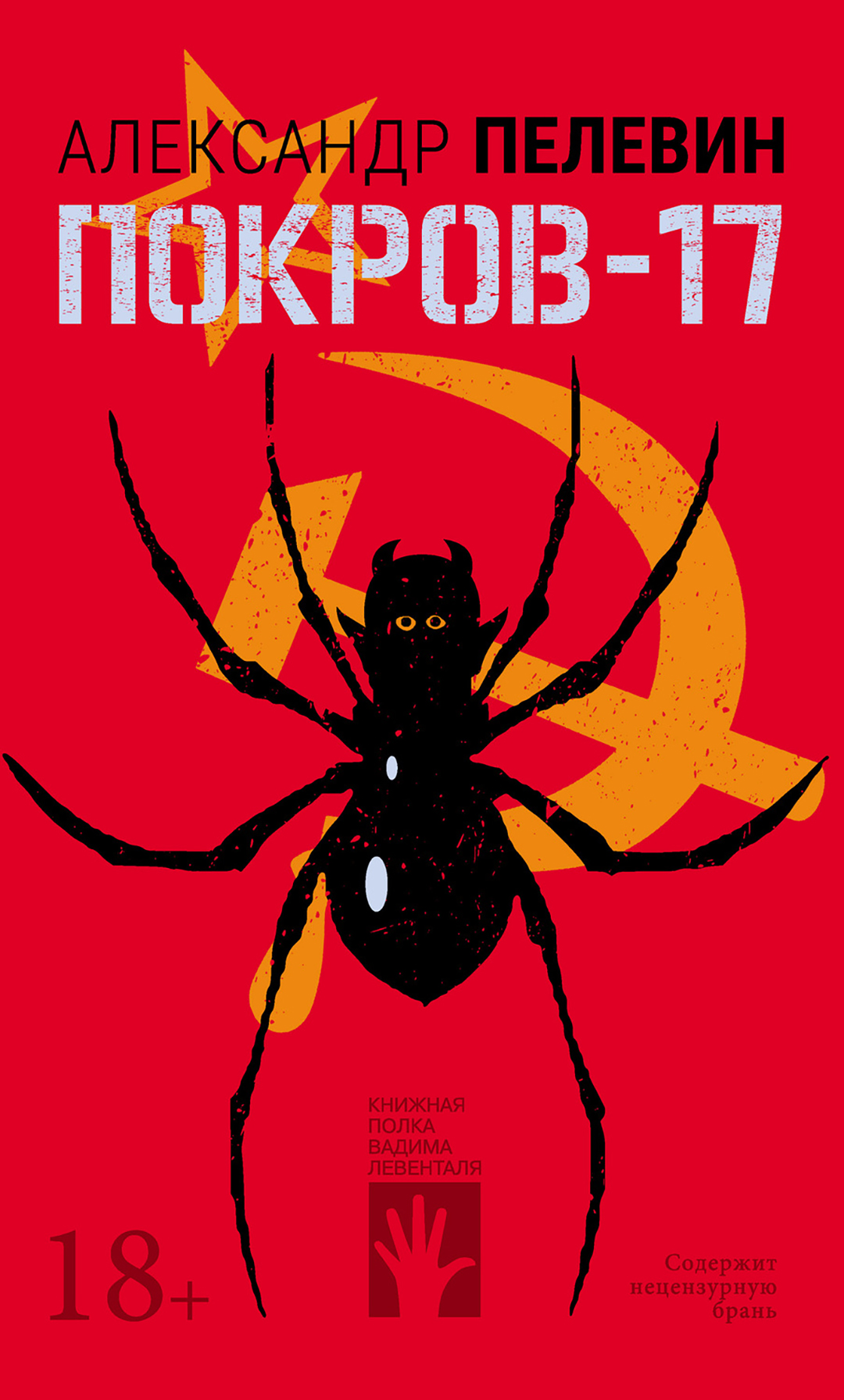

Сценарий компьютерной игры порой обладает такой драматургией, что прозаикам и не снилось, считает Александр Пелевин. Русский писатель просто обязан написать большой-большой роман, «прямо огромнейший кирпич». Об этом, а также о монстрах-тюрликах, подсмотренных у соцреалиста Гелия Коржева, и необходимости убийства положительных героев прозаик и поэт рассказал «Известиям» после награждения его романа-фантасмагории «Покров-17» премией «Нацбест».

— Действие вашего романа происходит в 1990-е. В закрытый наукоград приезжает довольно безликий интеллигент-журналист и оказывается в окружении криминализированных деревенских суперменов и демонического вида мутантов, возникших в зоне атомного взрыва. Откуда эти персонажи? Неужели разросшаяся самодвижущаяся метафора, как у Стругацких, Виктора Пелевина, Константина Крылова?

— Это не совсем метафора. Начнем с мутантов. Ширлики — это тюрлики великого Гелия Коржева. Был такой прекрасный художник, который в советское время писал очень мощный брутальный соцреализм, а в конце 1980-х – начале 1990-х сильно сменил направление и стал рисовать мутантов под названием «тюрлики», они стали аллегорией превращения человека в какого-то дикого зверя, бешеного босхианского монстра. Изначально думал и в книжке их назвать тюрликами, потом решил — мало ли, вдруг что-нибудь с авторскими правами. Но так даже лучше: теперь спрашивают, что за ширлики, а я отвечаю: «Это Гелий Коржев, наслаждайтесь его наследием».

— Есть ощущение, что в вашем романе вся история СССР оказалась завязана на чернобыльском постапокалипсисе, он ее логическое продолжение. Или это не так?

— Одним из источников визуального вдохновения стал сериал «Чернобыль», который вышел в Великобритании, но непосредственно про аварию на АЭС и советскую историю я не пишу. Мне кажется, сама идея закрытой зоны, которая появлялась еще у Стругацких, а потом в компьютерных играх, самоценна. Она стала архетипом, который вполне себе ложится на историю 1990-х — как говорил Егор Летов, «зловещий беспощадный полигон».

Зона стала и аллегорией, которая выражает то, что произошло с нами в лихие годы. Именно в зоне отчуждения расположился закрытый город Покров-17, где происходят невообразимые вещи. Время от времени на него опускается полная тьма, и в этой тьме бегают мутанты. Там, как в какой-нибудь игре S.T.A.L.K.E.R., существуют милиция, ученые, бандиты, есть группировка «Прорыв», которой руководит человек по прозвищу Старик. Я специально сделал завязку в духе компьютерной игры в жанре RPG (ролевые компьютерные игры. — «Известия»).

— На фестивале «Книги на Красной площади» вы вместе с писателем-геймером Андреем Геласимовым провели паблик-толк о том, как принципы компьютерных игр проникают в литературный текст. Это новый тренд — писать роман по сценарию компьютерной бродилки-стрелялки?

— Можно и так сказать. У нас есть локация, сеттинг (среда, в которой происходит действие игры. — «Известия»), группировки, NPC-персонажи, квесты — вот так это и работает. То же происходит в романах Андрея Геласимова, он тоже заядлый геймер. Мы с ним импровизировали, вспоминали старые добрые компьютерные игры — какой-нибудь Fallout, Arcanum и так далее. Один из отличных примеров того, как компьютерная игра стала литературным явлением, — The Last of Us II, которая вышла в прошлом году. Там накал драматургии такой, что многим романам и не снилось.

— Приведете примеры? Подозреваю, что не все читатели — геймеры.

— Например, там внезапно убивают персонажа, к которому ты привык, с которым сроднился, потому что за него играл, и это просто переворачивает сознание. Мы с Андреем давали совет юным авторам: «Не жалейте положительных героев, убивайте их. Господь разберет своих».

Я специально решил сделать начало романа неким тарантиновским экшеном: как можно больше трупов в самом начале, чтобы завязка выглядела максимально безумно. У Даниила Хармса старухи вываливаются из окна, а у меня одни бандиты убивают других, происходит череда бессмысленных совершенно жестких смертей, и они немного, мягко говоря, сбивают главного героя с толку, потому что довольно трудно к этому привыкнуть, мне кажется.

— Мне тоже вспомнился Хармс со старухами. Насколько он ложится на сегодняшние читательские и писательские запросы? «Ковидные» пьесы Водолазкина — чистый Хармс, «Петровы в гриппе» Алексея Сальникова — тоже.

— Еще бы. Прямо сейчас держу в руках книжку Хармса — он ложится на всю человеческую жизнь: от античности до нашего времени. Хармс велик и прекрасен, очень люблю его как поэта.

— Вы получили «Нацбест». Какие читательские отзывы приходили на книгу? Не кажется ли вам, что критики, пытаясь разгадать сюжет, дописывают ваш роман?

— Это хорошо. Пусть дописывают, а то мне чего-то лень было писать. «Нацбест» неожиданный. Как любой писатель, я, конечно же, надеялся получить премию, но дня три не мог поверить, ходил как пришибленный. Кроме того, церемония оказалась настоящей шекспировской драмой: каждый член жюри отдал по одному голосу за каждую книгу, и всё решило голосование почетного председателя Григория Ивлиева.

Очень рад, что шорт-лист стал прорывом молодых авторов: я, мой друг Иван Шипнигов и замечательная Вера Богданова — для нас большая честь фигурировать в этом списке.

— Недавно на одном из вечеров слышала ваши стихи. В них много солдатской героики. Какие военные поэты вам ближе — Самойлов, Слуцкий? И откуда это чувство окопной правды — вы же не воевали?

— Сам часто задаюсь этим вопросом, толком не могу найти ответа. Я вырос на советских книжках о войне — Гайдаре, Борисе Лавреневе, которого считаю одним из лучших советских писателей. Военная тема в меня впиталась с детства, я до сих пор рефлексирую. Занимаюсь военно-исторической реконструкцией, в мае участвовал в фестивале «Забытый подвиг».

— Реконструкцией какого периода вы занимаетесь?

— Великая Отечественная война. Наш клуб реконструирует Внутренние войска НКВД.

— Наверное, это требует большой подготовки?

— Реконструкторские фестивали — серьезная история. Всё заранее согласовывается с властями региона, выделяется финансирование, раскладывается пиротехника, фейерверки, взрывы. Какие-нибудь умельцы соберут в гараже реплику немецкого танка, и он ходит, стреляет. Приезжаешь на автобусе в какую-нибудь глухомань, например в поселок Тесово-Нетыльский Новгородской области, где наши бойцы прорывались из окружения, и бегаешь по лесу с ружьем.

— Сейчас особенно популярны реконструкции Великой Отечественной войны, а почему не Первой мировой или каких-нибудь средневековых битв?

— Победа в Великой Отечественной войне — точка отсчета. Это война перепахала весь наш мир, сделала его таким, каким мы его знаем. Первая мировая незаслуженно забыта, на мой взгляд, но в годовщину ее начала в 2014 году был отличный фестиваль «Времена и эпохи» в Москве, там мы реконструировали «атаку мертвецов» знаменитую и Брусиловский прорыв. Тоже было интересно, живо и здорово.

— Задумывали писать большой роман?

— Да-да, русский писатель должен написать большой-большой роман, прямо огромнейший кирпич. Может быть, напишу, почему нет? Хотя гнаться только за объемом не вижу смысла. Если будет столько мыслей, идей и пространства, то я это сделаю.

— А, правда, почему все русские писатели обязательно должны написать огромный роман?

— Это стереотип: сидит такой Лев Толстой с окладистой бородой и пишет «Войну и мир». Или Булгаков сжигает свои тома, или Достоевский проиграл имение, написал «кирпич», чтобы отдать долги, и страдает. Я тоже иногда страдаю, но пока не в крупных формах.

— Вы легко пишете?

— По-разному бывает. Иногда прет, но чаще приходится брать себя за шкирку, заставлять себя работать, думать. Когда писал «Покров-17», работал журналистом в новостном издании. Приходишь домой со смены новостной и еще пытаешься какую-то прозу писать, это был вызов довольно суровый.

Александр Пелевин — писатель, поэт, журналист. Родился 20 сентября 1988 года в Ленинграде. Учился на историческом факультете СПбГУ (не окончил). Работал журналистом в «Деловом Петербурге». Автор романов «Калинова Яма», «Здесь живу только я», «Четверо», «Покров 17». Лауреат «Нацбеста», финалист АБС-премии.