Вредные, полезные, диковинные

Вирусолог Михаил Щелканов работал как в лаборатории, так и в очагах инфекции в разных уголках мира — и с эболавирусом, и с вирусами океана, и с гигантскими мимивирусами. Он руководит лабораторией экологии микроорганизмов с Международным научно-образовательным Центром биологической безопасности Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета. О том, как вирусы меняют уровень кислорода на планете, почему применение вирусов океана в глобальном смысле сродни ядерному оружию, как фитовирусы можно использовать для создания биологического оружия, и о том, кто еще представляет «Царство V» — Михаил Щелканов рассказал в интервью научно-популярному журналу «Кот Шрёдингера».

Совместный проект научно-популярного журнала «Кот Шрёдингера» и «Известий»: каждые выходные на портале будут представлены самые интересные тексты известного научно-популярного журнала «Кот Шрёдингера».

— Когда мы говорим о вирусах, то вспоминаем исключительно болезнетворные штаммы — грипп, оспу, полиомиелит. Но ведь влияние вирусов на биосферу этим не ограничивается?

— Конечно! Вирусы поражают все живые организмы — животных, растения, грибы. Например, вирус серой плесени можно использовать для борьбы с плесневыми грибами. Хорошо известны и широко используются в медицине бактериофаги. Наконец, вирусы паразитируют даже на себе подобных: скажем, вирус гепатита D может репродуцироваться только в клетках, уже инфицированных гепатитом B. А еще есть мимивирусы — гигантские вирусы, поражающие простейших. Их сателлиты могут встраиваться внутрь самого вириона в поисках нового хозяина. Разнообразие вирусов огромно — поражая все царства живой природы, они модулируют многие процессы планетарного масштаба.

— Это правда, что вирусы водорослей регулируют выброс ими вредных веществ?

— Да, это часть большой темы вирусов океана, которую мы на Дальнем Востоке активно развиваем. Более того, они меняют уровень кислорода на планете. Основной его источник — это ведь не леса Амазонии, как многие думают, а фитопланктон. И жизнь этого фитопланктона теснейшим образом связана с различными вирусами. На каждую клетку одноклеточных водорослей приходится несколько десятков тысяч вирусных частиц. Их так много, что они влияют даже на вязкость поверхностного слоя океана и, как следствие, на характеристики океанских течений. Одна из рабочих гипотез, объясняющих недавнюю массовую гибель морских животных на Камчатке, — это острое заболевание одноклеточных водорослей. Они начали погибать, массово оседать на дно, окисляться, что привело к обеднению кислородом придонного слоя воды. Причем подобные события могут происходить повсеместно. Исследование вирусов океана можно сравнить с гигантским зданием, и в настоящее время мы лишь мельком заглянули в замочную скважину.

— Я слышал, что мониторинг опасных вирусов людей и животных проводится на суше, но не в океане.

— Хороший взгляд на проблему. Наверное, всем надо верить, что мониторинг проводится…

— А на самом деле?

— На самом деле мониторинг следует повсеместно масштабировать и интенсифицировать. Сейчас мы хорошо знаем, что SARS-Cov-2 — это природно-очаговый вирус. Такие вирусы являются сочленами природных экосистем и циркулируют в них без участия человека, но в один прекрасный момент могут преодолеть межвидовой барьер.

Их дальнейшая судьба складывается по-разному: вирус клещевого энцефалита поражает людей избирательно, SARS-Cov-2 вызвал вспышку заболевания, которое охватило сначала Китай, а потом и всю планету.

За всю историю человечество не победило ни одной природно-очаговой инфекции. Поэтому единственный способ снижения неблагоприятных последствий — это мониторинг вирусов с целью оценки эпидемического потенциала. В ХХ веке человечество потратило огромные усилия, чтобы подтвердить природную очаговость вируса гриппа А. Сначала считалось, что это тоже чистый антропоноз (заражает только человека. — «КШ»), непонятно было только, откуда он постоянно берется в новых вариантах.

— Сейчас известно, что их природный резервуар — это птицы.

— Да, дикие птицы водно-околоводного экологического комплекса, в первую очередь утки, крачки, чайки. Так вот, весь ХХ век человечество выстраивало систему мониторинга вируса гриппа А, от наблюдения за популяциями диких птиц до госпитального мониторинга. Теперь каждый год ВОЗ дает рекомендации по штаммовому составу вакцин.

— Вирусы гриппа могут обмениваться генетической информацией, если два штамма инфицируют одну клетку. А могут ли так же скрещиваться вирусы из различных семейств?

— Из семейств, конечно, нет, но вирусы одного вида могут. Вы говорите, наверное, про реассортацию (смешение генетического материала вида, приводящее к появлению совершенно новых комбинаций у дочерних особей. — «КШ»). Существуют вирусы с сегментированным геномом. Если клетку инфицируют два варианта таких вирусов, то в геном дочернего вириона могут попасть сегменты генома от обоих. В результате биологические свойства вируса могут измениться скачкообразно. Именно путем реассортации и формировались практически все пандемические варианты гриппа. Свиной грипп 2009–2010 годов тоже является реассортантом двух генотипов гриппа А свиней.

Но вернемся к мониторингу. Когда стало понятно, что мы снова встретились с вирусом, пришедшим от летучих мышей, и разнесли его по всей планете, возникла опасность его проникновения из человеческой популяции в дикие биоценозы. Встал вопрос: как выявить подобные вторичные заражения? Оказалось, что никто, кроме наших китайских коллег, не проводил широкий вирусологический скрининг рукокрылых, и они в этом плане изучены слабо.

К слову, рукокрылые являются природным резервуаром таких вирусов, как бешенство, Иркут, комплекс Такарибе, вирус лихорадки Иссык-Куль, и многих других. При этом комплексный эколого-вирусологический мониторинг популяций летучих мышей проводился в мире недостаточно интенсивно, а то и вовсе не проводился.

— Мне кажется, теперь мониторингу будут уделять больше внимания.

— Уже уделили. В частности, мы получили грант по программе РФФИ и можем проводить экспериментальные исследования целенаправленно, а не как раньше: сети орнитологические разворачиваешь, и иногда туда попадают рукокрылые. Обычно-то они всё же их облетают — спасибо эхолокации.

— Вы человек с большим опытом полевой работы. Для вирусолога это обязательно?

— Хороший вопрос. Большинство специалистов, которые выступают сегодня в качестве экспертов, — это молекулярные вирусологи. И надо четко понимать, где заканчивается молекулярная биология с моделями вирусологических объектов и начинается собственно вирусология. А она начинается там, где вы работаете с живым вирусом. И ядром ее является экология вирусов, один из разделов которой — уже упомянутый мониторинг природно-очаговых паразитов. Понять экологию вирусов можно, только поняв экологию их хозяев. Поэтому мне и сотрудникам моей лаборатории приходится постоянно выезжать в поля — иногда и в прямом смысле. Принцип, что вирусолог должен работать в очаге заражения, заложил еще Ивановский (Д.И. Ивановский (1864–1920), российский микробиолог, физиолог, первооткрыватель вирусов. — «КШ»). Он открыл вирус табачной мозаики не сидя в лаборатории, а проводя полевые исследования.

— Но тогда и молекулярной биологии не было.

— Да, до третьей четверти ХХ века все вирусологи были классические. Это сейчас благодаря молекулярным методам стало возможно, отказавшись от классических подходов, продолжать выдавать ценные результаты и публиковаться в вирусологических журналах. Я готов аплодировать молекулярным вирусологам, но только до тех пор, пока мы не начинаем понимать, что ресурсы ограниченны и надо выбирать, куда их направить — в область молекулярных исследований или классических. До тех пор, пока всё хорошо, молекулярные вирусологи великолепно себя показывают, но когда речь заходит о реальных событиях, как нынешние, вспоминают о классических вирусологах, и тут же возникает вопрос: а где они? У нас в стране серьезные недочеты именно в этой области.

— Сурово вы про молекулярных вирусологов… Но ведь они создали много систем теоретического моделирования.

— Конечно, без теоретиков не обойтись. Я сам окончил МФТИ, защитил две кандидатские — по физмат- и биологическим наукам — и был первым кандидатом наук по специальности «Биоинформатика». Я ратую за развитие биоинформатики, за внедрение подходов, основанных на big data, но всё должно быть сбалансированно. В области вирусологии нужно соблюдать гармонию перехода от материального к информационному.

— Да, одних моделей тут мало будет. Без полевых исследований изучать вирусы, наверное, очень сложно.

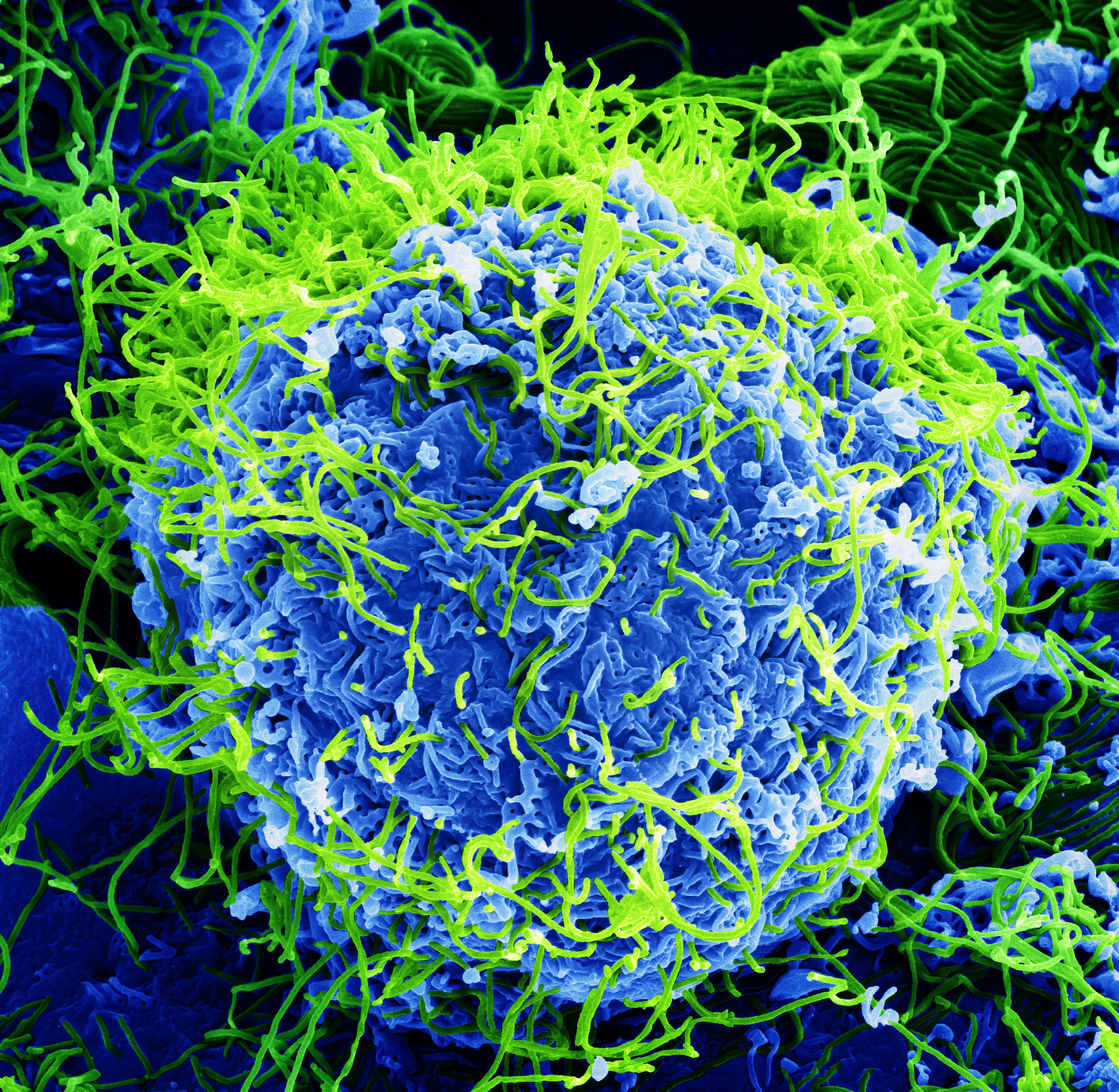

— Вирусолог должен быть технически и психологически готов к тому, что его направят в очаг заражения и ему придется принимать решения на месте. Когда нас с академиком Малеевым в свое время первыми забросили в Гвинею (в настоящее время существует и функционирует Российско-Гвинейский микробиологический центр. — «КШ»), было не очень понятно, Эбола там или какая-то другая геморрагическая лихорадка, — нужно было ориентироваться по ситуации. Для вирусологов, работающих в очаге, филовирусные геморрагические лихорадки — всё равно что Эверест для альпиниста. В то же время подобного рода расшифровками вспышек мы занимаемся постоянно, просто обычно широкой публике это неизвестно, да и не должно быть, наверное.

— Эпифитотии — массовые болезни растений — известны еще меньше. При этом именно фитовирусы наносят наибольший экономический ущерб. Неужели мониторинг и борьба с ними сложнее, чем с вирусами животных?

— Да, в отличие от вирусов животных, фитовирусы очень часто вообще не образуют вирионы, а распространяются через межклеточные контакты. Растения сосуществуют с вирусами уже довольно давно и научились резервировать часть биомассы в качестве дани всякого рода паразитам, в том числе вирусам. Урожайность безвирусного картофеля, выращенного в теплицах, — 800 центнеров с гектара, а реально в Приморском крае собирают 100–150 центнеров, и это еще в хороший год. Правда, чтобы получить безвирусное растение, нужно из клетки вырастить стерильную культуру, из нее — полноценные растения, и только на следующий год можно будет собирать безвирусные клубни.

— А потом какой-нибудь вирус мутирует и начнет заражать и их тоже.

— Всё так, но технология очень перспективная. Да, безвирусные растения не могут оставаться такими вечно: рано или поздно они заразятся, и их идеальной эллиптической формы клубни превратятся в то, что на рынках продают как кормовой картофель. Придется наладить технологию производства безвирусных семян.

Есть еще один аспект. Фитовирусы являются наиболее перспективными агентами для разработки биологического оружия. Опасаться принято вирусов человека — мы думаем, что работа военных биотехнологов направлена именно в эту сторону. Но есть такие коктейли вирусов, которые полностью уничтожают посевы риса, будучи совершенно безопасными для человека. Представляете эффект от подобного события где-нибудь в Юго-Восточной Азии? Если же у государства есть технологии безвирусного растениеводства, это отличная профилактика применения биологического оружия на основе фитовирусов.

Кстати, и среди вирусов животных есть такие, которые для человека безвредны, но наносят колоссальный ущерб экономике. Например, эпизоотия африканской чумы свиней, которая полыхала в Китае. Мы тоже ее ожидаем, а ведь в уссурийской тайге свиньи — основной кормовой ресурс для крупных хищников вроде амурских тигров. Поскольку кабанов становится меньше, мы разворачиваем замещающие программы по увеличению поголовья пятнистого оленя, но для его добычи тигру необходимо куда больше сил и другие навыки охоты.

— А еще есть вирусы океана.

— Если говорить о них в контексте аквакультуры, например о вирусах пожелтения жабр креветок, то да, они тоже злостные вредители. А применение вирусов океана в глобальном смысле сродни ядерному оружию: тут есть потенциал для изменения климата на планете. Это опасно, как и игры с вирусами человека.

— С какими наиболее интересными вирусами вам приходилось работать?

— Самый необычный вирус, с которым я имел дело, — это эболавирус Заир в Западной Африке. Затем я бы назвал вирусы растений с сегментированным геномом. Его сегменты попадают в разные дочерние вирионы, и чтобы репликация прошла успешно, клетка должна быть заражена сразу двумя типами вирионов (такое своеобразное «бинарное» оружие).

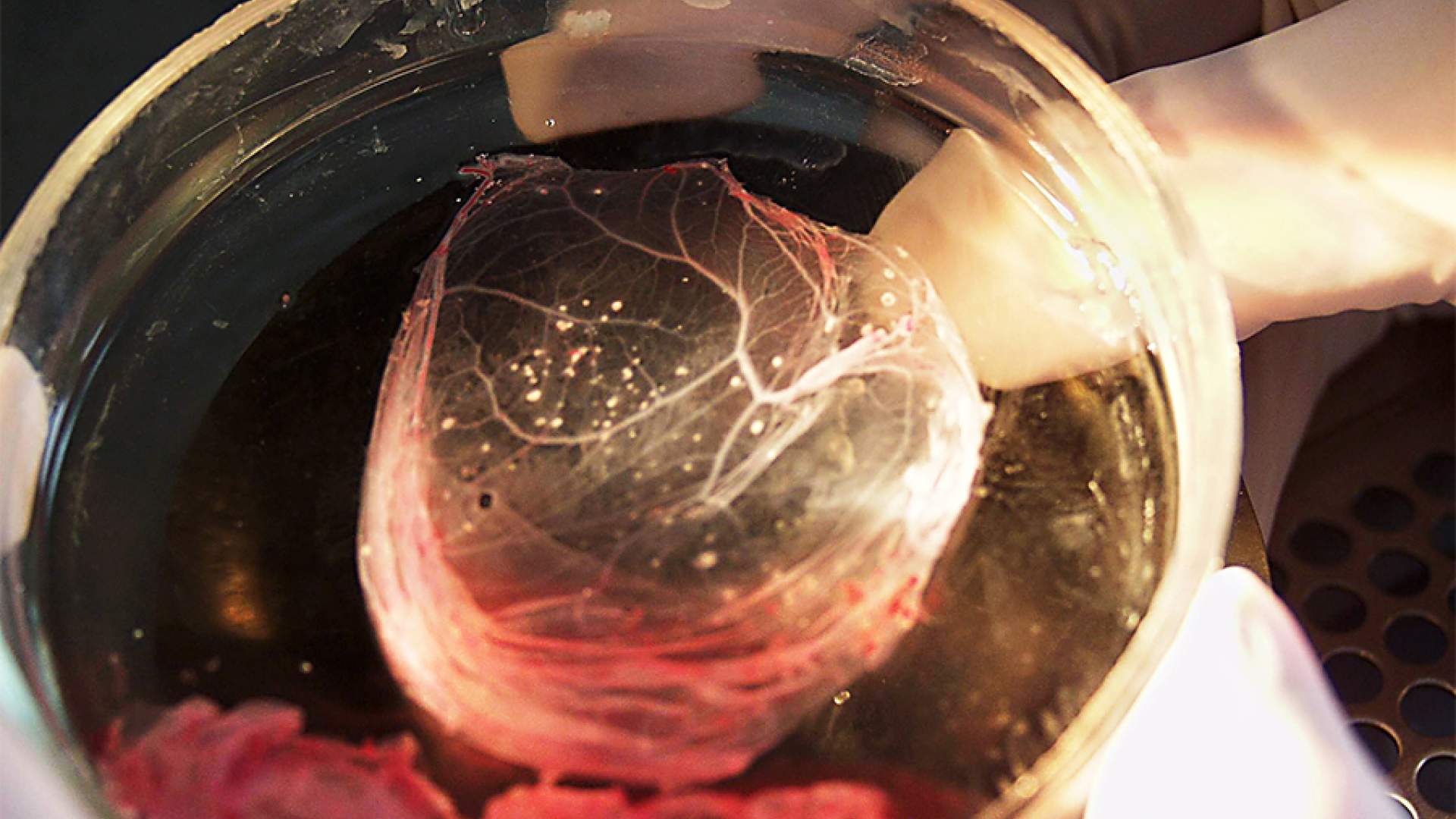

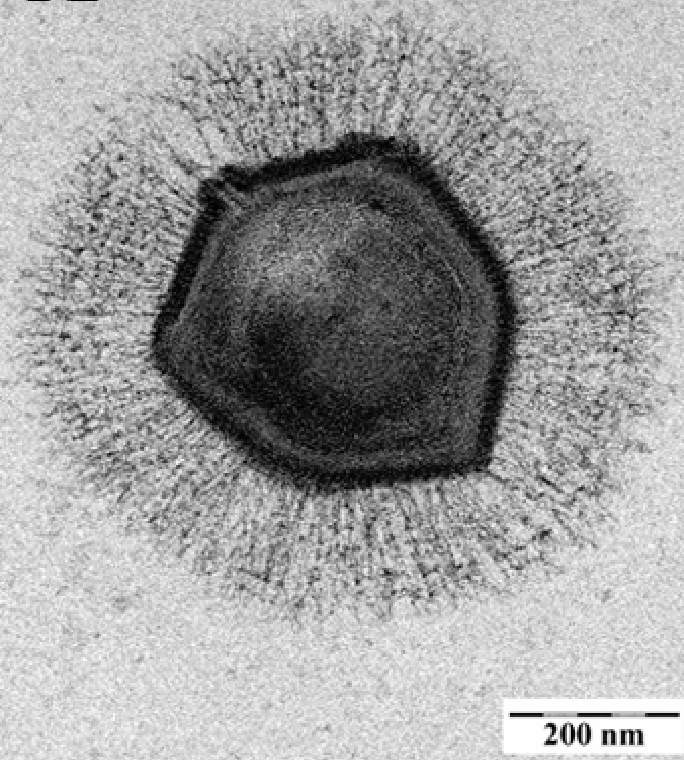

Или гигантские вирусы простейших — мимивирусы. Эффективность, с которой они проходят через бактериальные фильтры, нашла отражение в изначальном определении вирусов как таковых. И когда ты видишь гигантские, различимые в световой микроскоп частицы, это впечатляет.

Очень интересные вирусы я наблюдаю в океане. Причем не только в водах — я работаю и на малых островах у побережья Тихого океана, где гнездятся морские птицы, а на них паразитируют клещи Ixodes uriae. В этой системе «клещ–птица» циркулирует огромное количество арбовирусов, отличающихся невероятной экологической пластичностью. Когда сотни тысяч тонн сухих птичьих фекалий ветром сметаются на пляжи, где обитают ластоногие, эти вирусы адаптируются к клеткам млекопитающих, в первую очередь морских: сивучей, морских котиков, тюленей. На этих островах мы открыли новый вид вшей, паразитирующий как раз на морских котиках. Живут они в ноздрях, которые у всех ластоногих рефлекторно закрываются при нырянии. Адаптировавшись к млекопитающим, арбовирусы циркулируют уже в системе «вошь — морской котик».

— Вирусы наблюдают в просвечивающий электронный микроскоп?

— Не обязательно в просвечивающий. Мимивирусы можно увидеть и в обычный световой, причем без окраски. Но 99,9% известных сейчас вирусов видны только в электронный микроскоп. Но что значит видны? Мы видим не сам вирус, а его тень, проявляющуюся в результате напыления солей тяжелых металлов. Наблюдать можно либо результат патогенетического действия вируса, либо его тень в объективе электронного микроскопа.

— Я думал, что современные микроскопы совершеннее.

— Сейчас есть устройства, основанные на ионных пучках, с помощью которых вирусы уже можно разглядеть. Но и тут возникают сложности с пониманием того, что мы видим. Когда мы смотрим в обычный световой микроскоп, то видим дифракцию и отражение световых волн. А то, что мы наблюдаем с помощью электронного микроскопа и устройств с более высоким разрешением, является предметом квантовой механики.

— Сами вирусы тоже немного напоминают квантового кота Шрёдингера — то ли живые, то ли неживые.

— Мир вирусов становится гораздо понятнее, если знаешь квантовую механику. Ведь что такое вирус? Он не существует в единственной форме — это всегда облако вариантов. Из этого облака в тех или иных условиях окружающей среды отбираются те, которые к этим условиям лучше приспособлены. Облако вариантов, пришедшее к равновесию с внешними условиями, называется квазивидом. Что такое лабораторный штамм? Это квазивид, который в конкретных лабораторных условиях пришел в равновесие с системой его пассирования (культивирование вируса в культуре клеток или на животных. — «КШ»). Так как природные условия постоянно меняются, квазивид очень изменчив. И это похоже на облака вероятности в квантовой механике.

А взаимодействие с иммунной системой? Она ведь тоже состоит из огромного числа клеточных рецепторов, которые подвергаются селекции, в том числе под действием вирусов. Когда учился в физтехе, я был абсолютно уверен, что если квантовая механика мне и понадобится, то разве в электронной микроскопии. Но оказалось, что нет, — она необходима для формирования картины мира. Я вам больше скажу: уже после выпуска я тайком перечитывал книги по квантовой механике, и не потому, что это было необходимо для работы с новой аппаратурой, а для того чтобы настроить свое видение мира. Поэтому я считаю, что физтехи — наиболее приспособленный «исходный материал» для формирования вирусолога современного типа, но только при условии, что они пройдут все ступени обучения: от материального базиса до высокой биоинформатики.

— Хороший вирусолог, получается, должен и в квантовой механике разбираться, и в поле уметь работать, и экологию понимать.

Да, вот такое это царство — царство V.